見える化通信vol.162 2025年6月号(6月30日発行)

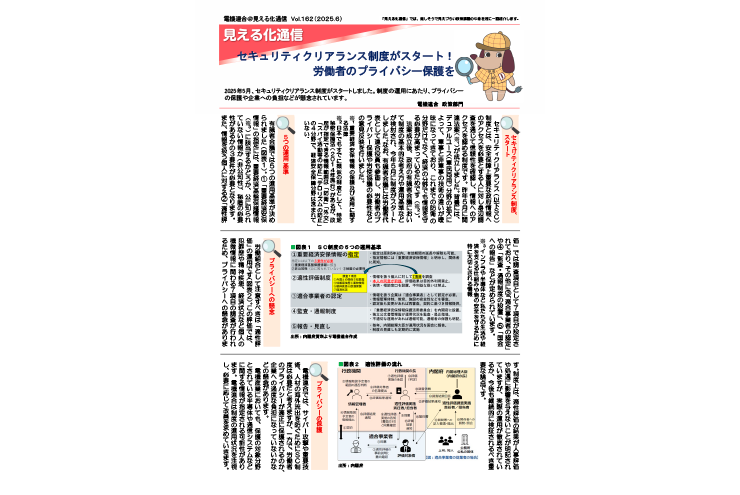

セキュリティクリアランス制度がスタート!

労働者のプライバシー保護を

2025年5月、セキュリティクリアランス制度がスタートしました。

制度の運用にあたり、プライバシーの保護や企業への負担などが懸念されています

バックナンバー

見える化通信vol.161 2025年5月号(5月26日発行)

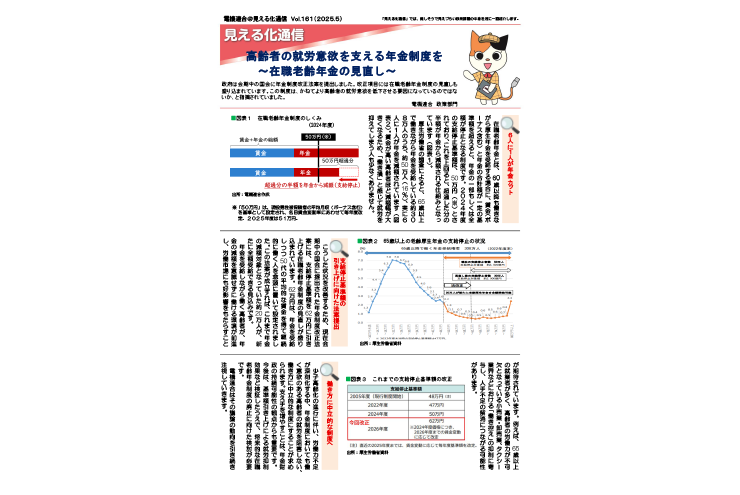

高齢者の就労意欲を支える年金制度を

~在職老齢年金の見直し~

政府は会期中の国会に年金制度改正法案を提出しました。改正項目には在職老齢年金制度の見直しも 盛り込まれています。

この制度は、かねてより高齢者の就労意欲を低下させる要因になっているのではないか、と指摘されていました

見える化通信vol.160 2025年4月号(4月25日発行)

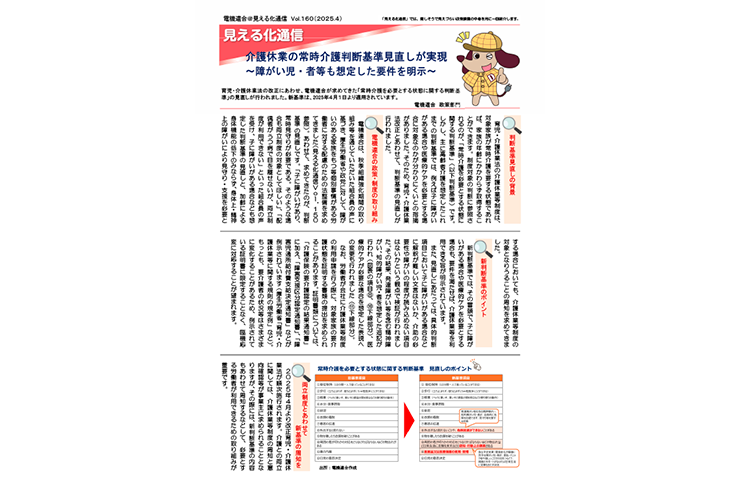

介護休業の常時介護判断基準見直しが実現

~障がい児・者等も想定した要件を明示~

育児・介護休業法の改正にあわせ、電機連合が求めてきた「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しが行われました。新基準は、2025年4月1日より適用されています。

見える化通信vol.159 2025年3月号(3月26日発行)

日本初!AI関連法

~イノベーション促進とリスク対応の両立を~

近年の人工知能(AI)の目まぐるしい進化・発展や、AIを悪用したサイバー犯罪の増加などに対応するため、政府はAI関連法案を提出し、今国会での成立をめざしています。

見える化通信vol.158 2025年2月号(2月25日発行)

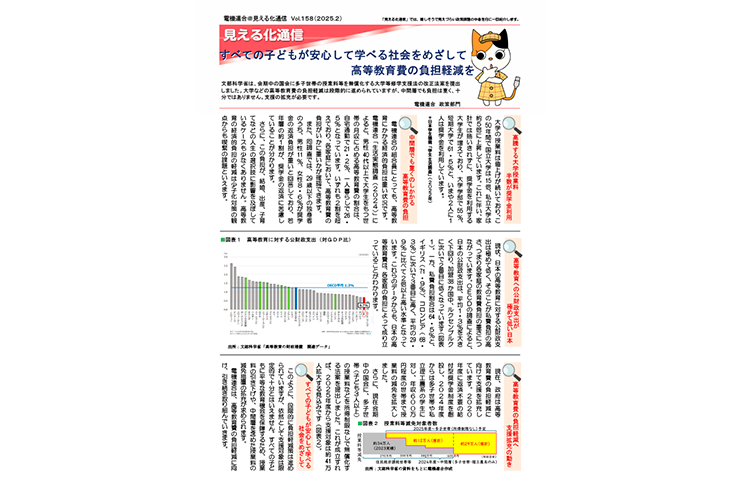

すべての子どもが安心して学べる社会をめざして

高等教育費の負担軽減を

文部科学省は、会期中の国会に多子世帯の授業料等を無償化する大学等修学支援法の改正法案を提出しました。

大学などの高等教育費の負担軽減は段階的に進められていますが、中間層でも負担は重く、十分ではありません。支援の拡充が必要です。

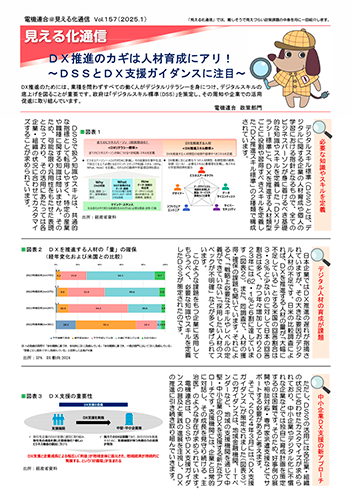

見える化通信vol.157 2025年1月号(1月29日発行)

DX推進のカギは人材育成にアリ!

~DSSとDX支援ガイダンスに注目~

DX推進のためには、業種を問わずすべての働く人がデジタルリテラシーを身につけ、デジタルスキルの底上げを図ることが重要です。

政府は「デジタルスキル標準(DSS)」を策定し、その周知や企業での活用促進に取り組んでいます。

見える化通信vol.156 2024年12月号(12月25日発行)

改正に向けた検討が進む女性活躍推進法

男女の賃金の差異も含め積極的な情報公開を

雇用の分野における女性活躍推進の方向性について議論が進められています。情報公表対象の拡大など女性活躍推進法の改正動向にも注視が必要です。

見える化通信vol.155 2024年11月号(11月28日発行)

個人データの利活用

権利保護とビジネス活動のバランスを

来年は個人情報保護法の見直しの年に当たります。政府は、法改正に向けた検討を進めていますが、個人の権利利益を守りつつ、企業のビジネス活動における負担をいかに抑えられるか、難しいバランスが求められています。

見える化通信vol.154 2024年10月号(10月31日発行)

社会保険の適用拡大を検討

働き方などに中立的な制度の見直しを

厚生労働省は現在、さらなる社会保険の適用拡大を検討しています。12月までに年金制度の改革案のとりまとめを行い、2025年の通常国会で法案が提出される見通しです。

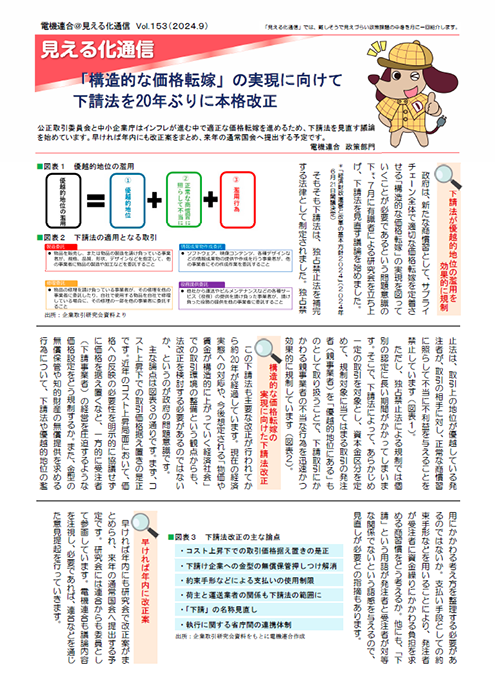

見える化通信vol.153 2024年9月号(9月30日発行)

「構造的な価格転嫁」の実現に向けて

下請法を20年ぶりに本格改正

公正取引委員会と中小企業庁はインフレが進む中で適正な価格転嫁を進めるため、下請法を見直す議論を始めています。早ければ年内にも改正案をまとめ、来年の通常国会へ提出する予定です。

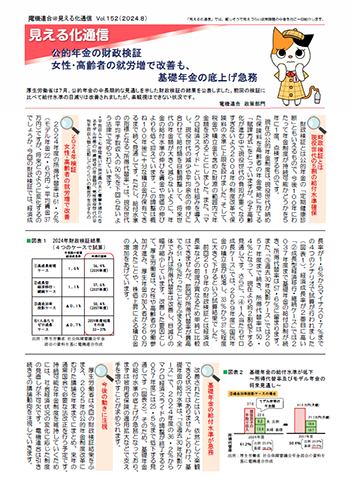

見える化通信vol.152 2024年8月号(8月30日発行)

公的年金の財政検証

女性・高齢者の就労増で改善も、基礎年金の底上げ急務

厚生労働省は7月、公的年金の中長期的な見通しを示した財政検証の結果を公表しました。前回の検証に 比べて給付水準の目減りは改善されましたが、楽観視はできない状況です。

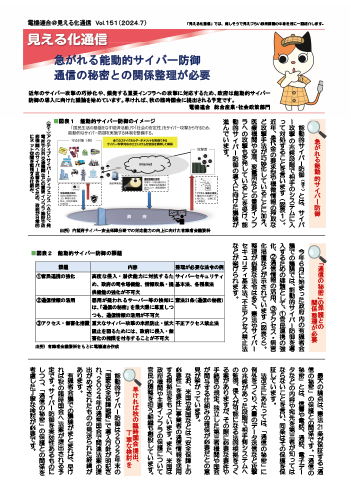

見える化通信vol.151 2024年7月号(7月30日発行)

急がれる能動的サイバー防御

通信の秘密との関係整理が必要

近年のサイバー攻撃の巧妙化や、頻発する重要インフラへの攻撃に対応するため、政府は能動的サイバー防御の導入に向けた議論を始めています。早ければ、秋の臨時国会に提出される予定です。

見える化通信vol.150 2024年6月号(6月28日発行)

育児・介護休業法等改正法案が成立

障がい児等をもつ家族の両立支援 一歩前進へ

育児・介護と仕事の両立を支援するための育児・介護休業法の改正法案が、今国会で成立しました。この改正法には、電機連合がこれまで取り組んできた障がい児等の家族の両立支援の視点が盛り込まれています。

見える化通信vol.149 2024年5月号(5月29日発行)

製造業のカーボンニュートラル

「削減貢献量」で省エネを後押し

2050年カーボンニュートラル(CN2050)の実現をめざす動きが加速する中、企業は自社の温暖化ガス排出量を削減することはもちろん、社会全体の排出削減にも貢献することが求められます。その後押しとして「削減貢献量」が注目されています。

見える化通信vol.148 2024年4月号(4月22日発行)

リスキリングに教育訓練給付制度の活用を!

今国会で審議されている雇用保険法の改正により、働く人のリスキリングを後押しする教育訓練給付制度が拡充されます。電機連合の加盟組合の皆さんももちろん使えますので、大いに活用していきましょう!

見える化通信vol.147 2024年3月号(3月28日発行)

子ども・子育て支援金制度

「徴収しやすいところから徴収する」財源策は見直しを

国会では「子ども・子育て支援法等改正案」の審議が本格化しています。同法案には多岐にわたる子育て支援策とともに、財源策が盛り込まれています。

見える化通信vol.146 2024年2月号(2月29日発行)

今国会の産業政策関連法案

経済安保、賃上げ・国内投資、CNに注目

1月26日に第213回通常国会が開会しました。今国会では、58本の法案・条約の審議が予定されています。電機産業に関連する法案では、経済安全保障や国内投資、カーボンニュートラルに関連する法案に注目です。

見える化通信vol.145 2024年1月号(1月30日発行)

2024年12月からマイナ保険証移行

医療DXの推進に向け着実な基盤整備を

政府は2024年12月2日に現行の健康保険証をマイナ保険証に移行する方針を決定しました。医療の質の向上や医療費削減などが期待される医療DXの基盤としてマイナ保険証の推進は重要であり、国民の不安解消、メリットの周知や利用促進につながる取り組みが求められます。

見える化通信vol.144 2023年12月号(12月30日発行)

広島AIプロセス

~急速に普及する生成AI&急がれる国際ルール作り~

今年5月に広島市で開催されたG7サミット(主要7カ国首脳会議)以降、生成AIの活用や規制に向けた共通のルール作りについて議論してきたG7各国。12月1日のデジタル・技術大臣会合では、「広島AIプロセス包括的政策枠組み」(以下「包括的政策枠組み」)が合意されました。

見える化通信vol.143 2023年11月号(11月30日発行)

「年収の壁」対策 助成金制度がスタート

雇用保険財源の活用に疑問が残る

「年収の壁」を意識せずに働けるよう政府は支援策を打ち出しました。そもそも「年収の壁」とは。10月からスタートした助成金制度の問題にも迫ります。

見える化通信vol.142 2023年10月号(10月30日発行)

セキュリティクリアランスの導入

法制化には企業労使の意見反映を

経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度の導入へ向けた議論が進んでいます。政府は、2024年の通常国会に関連法案を提出する予定であり、今後の動きに注目です。

見える化通信vol.141 2023年10月号(9月29日発行)

障がい児等の家族の両立支援

通学支援体制の充実を

障がい児、医療的ケアが必要な子の家族にとって、育児・ケアと仕事を両立することは非常に難しいものとなっています。特に通学の送り迎えは保護者の就労の壁となっており、付き添いなしで登下校できる支援体制の整備が求められます。

見える化通信vol.140 2023年9月号(9月5日発行)

次世代蓄電池への挑戦

~持続可能な社会実現のカギ~

エネルギー課題の解決とカーボンニュートラル社会の実現の大きなカギを握る次世代蓄電池。日本の産業競争力強化という観点からも、産学官が連携した開発が進められています。

見える化通信vol.139 2023年7月号(7月31日発行)

児童手当の拡充で扶養控除の見直し?

給付と負担 全体像の提示を

政府は児童手当の支給を高校生まで延長するとの方針を発表しました。しかし、この拡充に伴って扶養控除の見直し案が浮上しています。これで本当に少子化対策につながるのでしょうか。